学院简介:

中国传媒大学文化产业管理专业创办于1999年,2004年成为教育部在全国四所高校首批试点建设的文化产业管理本科专业之一。学校在2006年成立文化创意产业发展研究中心,后更名为文化发展研究院;2018年起整合文化发展研究院、文化产业管理系、社会学系和法律系等教学科研资源,组建文化产业管理学院。

学院以“专业复合型”文化产业人才培养为目标,形成了文化发展与传播、文化产业管理、艺术管理、法学四大学科专业相互支撑、交叉融合、协调发展的人才培养体系。

学院现拥有文化发展与传播博士专业,文化发展与传播学术型硕士专业,新闻与传播(数智文化产业方向)、法律(法治与数字治理方向)2个专业型硕士专业,文化产业管理1个本科专业。

学院文化产业学科入选北京市“高精尖学科”建设名单,学院设有文化发展研究院、雄安新区发展研究院、非遗文化传播研究中心和文化法治研究中心4个专业研究机构,是文化和旅游部“文化和旅游研究基地”、国台办“海峡两岸青年创新创意学院”承办单位。

学院参与了《文化产业促进法》(草案)、《公共文化服务保障法》(草案)等国家文化立法任务,承担了多个国家和省部级重点科研项目,立足国家重大战略需求,服务区域经济发展,参与制定国家文化和旅游十四五规划,北京市、雄安新区等多个重点城市文化发展规划。发起成立由全国近百家高校加入的高校文化产业学科建设联盟,成为我国文化改革发展、文化产业、公共文化等领域的重要智库机构。

文化产业管理学院坚持学校“宣传思想文化事业教育重镇”这一办学定位,致力于培养“懂文化、悉技术、擅运营、会传播”的优秀人才。立足北京、面向全国、放眼世界,积极探索文化发展、文化传播与技术的深度融合路径,紧抓AI时代“冲顶”机遇,不断创新人才培养模式,努力提高科学研究能力和社会服务水平,为建设中国特色世界一流传媒大学,为党的宣传思想文化事业发展作出新的贡献。

一、法律(法学) 学科代码:035102

1.专业介绍

中国传媒大学法律硕士(法学)专业学位自2015年开始招生,在培养目标和培养模式方面独具特色,为文化传媒行业输送了一批优秀人才。本专业在课程设置上体现实务性、前沿性和特色化,实行精英化培养、双导师制,每位学生拥有参与课题、专业竞赛、法律实务、国际交流的丰富机会,并系统锻炼领导力和情商。

2.培养目标

本专业旨在为法律实务部门和文化传媒行业培养德才兼备、高层次的“懂法律、懂文化传媒、懂管理”的复合型、应用型法律专门人才。

3.师资队伍

本专业教师大多从事文化法、传媒法、网络法、娱乐法、知识产权法研究,共有导师8位,其中3位教授;5位副教授,90%以上教师具有博士学位,80%以上的教师拥有海外留学或访学经历。本专业还聘请了一批知名法官、律师、企业法务专家担任业界导师。本专业教师承担了国家社科基金重大、重点、特别委托项目,北京市社科基金项目,最高人民法院、中宣部、国家广电总局、网信办、北京市文资办等国家级、省部级、司局级项目十余项以及各大文化传媒机构的委托项目数十项。

4.主干课程

习近平法治思想、民法与民事诉讼原理与实务、刑法与刑事诉讼原理与实务、行政法与行政诉讼原理与实务、法律职业伦理、文化传媒法基本理论、知识产权法专题、商法专题、互联网法专题、娱乐法专题、法治新媒体实务、人工智能与数据法专题、涉外法律合规与争议解决、法律检索、法律文书、法律谈判、模拟法庭等。

5.科研平台

本专业依托中国传媒大学文化产业管理学院文化法治研究中心,中心组织协同各方力量开展文化法治理论与实践研究,打造具有国内一流影响力和一定国际影响力的研究平台,为各级党政机关的决策和社会主体的文化法律事务提供智力支持,为推进文化法治建设提供学术支撑,为建设文化强国积极贡献力量。中心的研究范围涵盖:传媒行业、娱乐行业、互联网行业、艺术行业等文化领域的立法、执法、司法、行业自律等问题,包括文化法、传媒法、网络法、娱乐法、知识产权法等领域。自成立以来,召开了“文化法治论坛” “民法典与文化传媒行业发展研讨会” “十四五规划与文化法治建设研讨会”“全媒体格局下的广播电视法立法研讨会”“短视频的版权治理研讨会”等有影响力的研讨会,每年举办十大文化法、传媒法和文娱法事例评选,承担了国家社科基金、北京社科基金以及中宣部、最高人民法院、广电总局等委托的课题,与文化行业的诸多企事业单位保持良好合作关系。本专业的硕士生均作为中心科研助理参与到中心建设中,极大地锻炼了科研能力和组织能力。

6.获奖情况

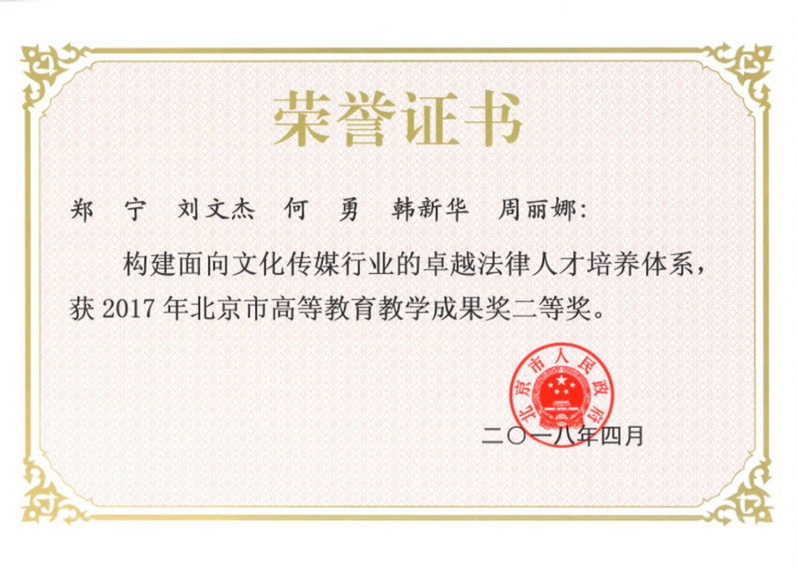

本专业的多个教学成果“构建面向文化传媒行业的卓越法律人才培养体系” “国际传媒法模拟法庭的创新与实践”“运用新媒体推进社会主义法治文化建设,创新文化传媒+法律复合型人才培养模式”多次获得北京市高等教育教学成果二等奖,校级教学成果一、二等奖。

7.学术交流

本专业召开了“文化法治论坛”“民法典与文化传媒行业发展研讨会” “十四五规划与文化法治建设研讨会” “全媒体格局下的广播电视法立法研讨会” “短视频的版权治理研讨会”等多个有影响力的研讨会,每年举办十大文化法、传媒法和文娱法事例评选,并与上海交通大学法学院合作举办了“中传-交大娱乐法论坛”。本专业设有国际交流奖学金,为品学兼优有志于到海外交流的学生提供资助。

8.就业去向

本专业毕业生就业去向良好,具有很强的竞争力。除在国内外继续深造者外,本学科毕业生主要分布在法院、检察院、政府部门、律所、文化传媒与互联网企业等单位,如北京市网信办、北京市东城区人民法院、北京市朝阳区人民法院、北京互联网法院、江苏省检察院、故宫博物院、中铁建集团、北京浩天律师事务所、北京己任律师事务所、腾讯公司、抖音公司等。

二、新闻与传播 学科代码:055200,数智文化产业方向

1.专业介绍

聚焦我国文化数字化战略的理论前沿和实践问题,立足中华优秀传统文化传承、传播与创新发展,面向文化生产与传播、文化遗产保护与开发、文化项目的策划与运营等领域的产业数字化需求与文化传播实践,促进文化与人工智能、数字孪生、沉浸式交互等数字技术应用深度融合,着力培养数字文化素养高,数字文化与传播技能强的新型传播人才。

2.培养目标

掌握新闻传播基础知识,具备传播学、文化学、艺术学和管理学等方面素养,熟悉数字文化的性质、特点和传播规律,熟悉数字文化政策和法律,具备数字文化内容创作和信息技术应用等能力,能够在新闻传播及相关产业部门从事数字内容策划、生产、传播与管理、数字产品创意、开发与运营、文化交流与传播的高端应用复合型人才。

3.研究内容

在新闻传播学、艺术学、信息科学等学科交叉融合背景下开展数字文化与传播方向应用理论与实践研究,重点围绕虚拟空间文化生产、文化数字化传播、文化遗产数字化、数字时代新文化建设等方面开展研究,研究方向和内容主要为:

(1)服务中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,围绕文化资源的数字化采集、价值阐释、数字创意转化与传播开展研究和实践,增强中华文明传播力、影响力。

(2)人工智能、沉浸式交互等新技术背景下数字原生文化内容生成、跨媒介传播、消费及治理,为数字文化新业态、新场景提供学理性支撑,激发当代文化创新创造活力。

4.师资队伍

本专业教师长期从事文化传播、数字文化、数字艺术研究,共有导师28人,其中9人正高级职称;19位副高级职称。

5.主干课程

(1)理论课程:数字人文、新媒体研究、人工智能前沿、国际数字文化传播专题、数字文化政策与法律实务等。

(2)实训课程:传统文化数字化转化实务、智能媒体与文化创意等。

(3)创作课程:数字文化与传播工作坊等。

6.科研平台

校内平台:文化发展与传播研究院、文化和旅游部文化和旅游研究基地、雄安新区发展研究院、非遗传播研究中心、文化法治研究中心等。

校外平台:国家广电总局广播电视科学研究院产业规划所、保利文化集团、世界互联网大会、腾讯SSV事业部数字文化实验室、百度公司、雅昌文化集团、中国对外文化交流集团等。

三、文化发展与传播,学科代码:0503J7

1.专业介绍

本专业所在的 “新闻传播学”为中国传媒大学双一流学科。专业立足“双一流”学科优势,整合新闻学、传播学、历史学、艺术学、计算机科学、设计学等学科资源,瞄准国家文化发展战略,紧紧把握中国特色文化传播体系建设与人工智能创新发展的协同逻辑,探索培养具备文化传播理论与实践技能的复合型文化传播人才新模式。

2.培养目标

本专业实行“厚基础、宽口径”的育人方式,围绕数字文化发展与传播、文化遗产转化与传播、文化法治等核心领域,着力培养文化传播理论基础扎实、熟悉国家对外文化传播政策、文化素养高、外语能力强,掌握较强数字化传播技能,成为能够独立从事专业研究或思想宣传文化等相关工作的高层次、高素质的文化传播人才。

3.研究方向和内容

(1)数字文化发展与传播

面向数字文化发展的未来人才需求,聚焦以“数实融合”“人工智能”为代表的传输渠道、呈现形式、底层架构、生成模式的创新技术应用下的文化生产和管理,深入探究数字文化空间和数字文化内容的生产、运营和管理的底层逻辑。重点研究数字文化理论创新、数字文化政策研究、数字文化场景下的文化产业实务、文化资源数字化转化、传播的模式与路径,数字文化消费等。

(2)文化遗产转化与传播

面向国家文化遗产保护的战略需求,聚焦于文化遗产在当代社会中的创造性转化与创新性传播,致力于培养既深刻理解文化遗产价值内涵,又熟练掌握现代转化与传播技术的跨学科复合型人才。本方向注重理论与实践相结合,涵盖物质与非物质文化遗产、博物馆与数字人文等多个领域,重点关注文化遗产的数字化保护、活态化传承、文旅融合及国际化传播等前沿议题。核心内容包括文化遗产的价值阐释与转化理论、数字化应用与传播、文物IP的开发与运营,以及非物质文化遗产的现代表达与策展实践。通过系统学习,学生将具备将文化遗产以多元、互动、可持续方式融入现代生活并实现有效传播的能力。

(3)文化法治

本方向致力于培养“懂文化行业、懂法律、懂管理”的复合型人才,聚焦文化行业的立法、执法、司法和守法的理论及实务,涵盖公共文化法、文化遗产法(文物保护、非物质文化遗产保护等)、文化娱乐法(出版、广播影视、演出、互联网信息内容等)等领域。主要研究内容包括:文化法治的基本理论、文化法治的基本制度、数字文化政策与法律实务、知识产权法、互联网法、文化娱乐法等。

4.师资队伍

本专业教师大多从事数字文化、跨文化传播、沉浸式文旅、文化政策与法规、公共文化、国际文化发展、文化法治等方面的研究,共有32位导师。先后承担了《公共文化服务保障法》立法、《国家公共文化服务基本标准》制定、《文化部一带一路文化发展规划》《京津冀文化产业发展纲要》编制以及《大运河文化辞典》编撰、《网络文化媒介素养及青少年网络文化安全教育研究》《平台经济垄断背景下的意识形态安全研究》等中央部委及相关省市委托的重点课题研究以及百余项科研课题,数十篇舆情报告被党和国家相关部门采纳。

5.主干课程

习近平文化思想与文化传播研究、人工智能前沿、数字文化政策与法律实务、数字文化发展与传播、文化遗产传播、数字文化传播伦理与风险治理等。

6.科研平台

校内平台:文化发展与传播研究院、文化和旅游部文化和旅游研究基地、雄安新区发展研究院、非遗传播研究中心、文化法治研究中心等。

校外平台:国家广电总局广播电视科学研究院产业规划所、保利文化集团、世界互联网大会、腾讯SSV事业部数字文化实验室、腾讯研究院、百度公司、中国对外文化交流集团等。

7.实习实践

本专业贴近当前数字文化发展需求,实践空间多元,组织引导学生深入数字文化生产与传播一线,积极参与国家部委智库相关政策研究及项目规划、文化企事业单位数字文化项目策划与实施、相关媒体单位的实地报道与传播等实践工作。

四、联系方式

1.学院网站:https://scim.cuc.edu.cn

2.学院微信公众号:中传文产SCIM

3.学院联系电话:010-65783971

4.学院邮箱:cucjiaoxue@163.com